2025年1月23日,由《半导体学报》组织评选的2024年度中国半导体十大研究进展揭晓。中心研究成果一项榜上有名,另有两项获得提名:其中“‘晶格传质-界面生长’材料制备新范式”入选;“垂直结构III族氮化物深紫外发光器件的晶圆级制备”和“多功能氧化镱缓冲层用于钙钛矿太阳能电池”获提名奖。

入选成果:“晶格传质-界面生长”材料制备新范式

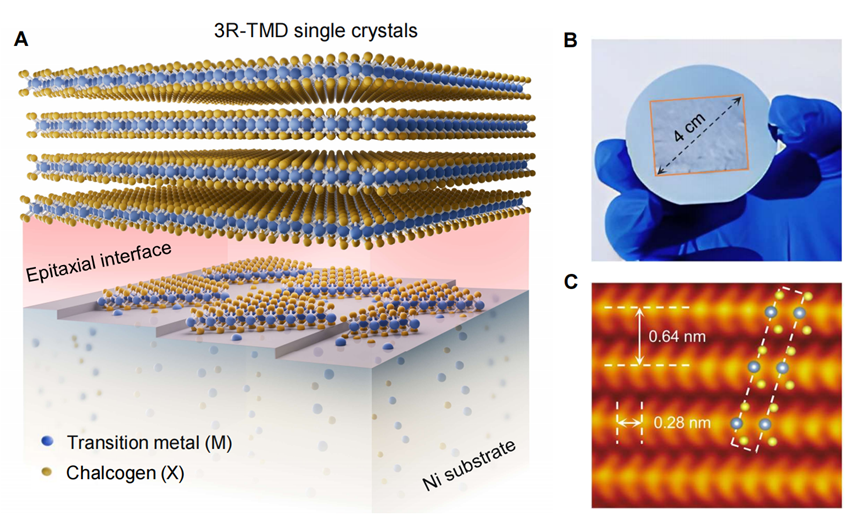

中心刘开辉、中国科学院物理研究所张广宇、人民大学刘灿团队提出“晶格传质-界面生长”材料制备新范式,首次实现了层数及堆垛结构可控的菱方相二维叠层单晶通用制备。该材料在电学上达到IRDS 2028年半导体器件迁移率目标要求,在光学上实现近红外波段超薄高能效光学晶体频率转换,有望推动新一代电子及光子芯片技术应用。该成果发表于《科学》杂志 (Science, 2024, 385: 99-104)。

原文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado6038

发展“晶格传质-界面生长”新范式,制备晶圆级菱方相二维叠层单晶

提名奖成果:垂直结构III族氮化物深紫外发光器件的晶圆级制备

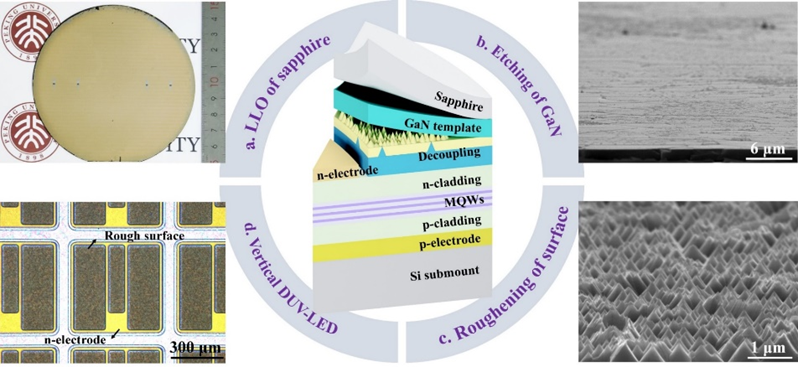

北京大学物理学院宽禁带半导体研究中心许福军、中心沈波团队针对III族氮化物深紫外发光二极管(DUV-LED)光提取效率低下的难题,创新发展了一种基于GaN/蓝宝石模板的应力解耦方法,实现了DUV-LED外延结构2、4英寸晶圆级无损伤剥离,并成功制备出垂直结构器件,有效提升了光提取效率,200 mA注入电流下,峰值发光波长280 nm的深紫外LED光输出功率达65.2 mW。该成果发表于《自然•通讯》杂志 (Nature Communications, 2024, 15: 9398)。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-53857-3

垂直结构III族氮化物深紫外发光器件的4英寸晶圆级制备

提名奖成果:多功能氧化镱缓冲层用于钙钛矿太阳能电池

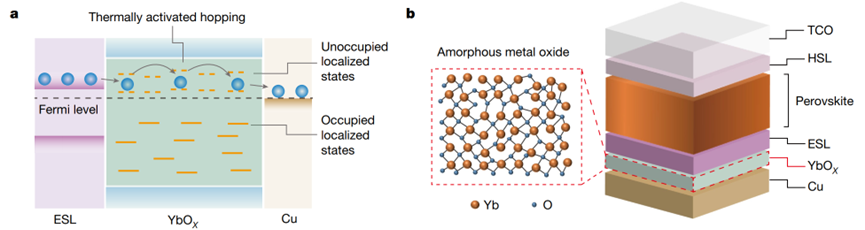

中心朱瑞、龚旗煌研究团队通过“物理气相沉积+高真空原位快速氧化方法”,大规模制备非晶态稀土氧化镱多功能缓冲层,构筑了基于量子局域态调控电荷输运的界面,抑制了由物质扩散和离子迁移诱发的性能衰退,率先突破了基于金属氧化物缓冲层反式钙钛矿太阳电池25%的效率瓶颈,推动了钙钛矿太阳能电池向产业化方向的发展。该成果发表于《自然》杂志 (Nature, 2024, 625: 516-522)。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06892-x

(a) 载流子在电子传输层/氧化镱(YbOx)/Cu界面的输运示意图;(b)基于YbOx界面缓冲层的钙钛矿太阳能电池结构示意图

背景简介

《半导体学报》于2020年首次启动中国半导体十大研究进展评选活动,旨在遴选、记录我国在半导体基础研究领域的年度标志性成果。2025年1月,367位半导体领域卓有成就的专家学者受邀参与2024年度“十大评选”,最终10项优秀成果荣膺2024年度“半导体十大研究进展”,同时另有11项优秀成果荣获提名奖。